中國冶金報社

記者 呂林 報道

特約通訊員 藍義高 攝影

2025年10月23日上午,由中國金屬學會、中冶京誠工程技術有限公司聯合主辦的第十五屆中國鋼鐵年會在北京開幕。2025年是“十四五”收官也是“十五五”謀劃的關鍵一年,作為引領我國冶金材料學科發展和推動行業科技創新最具影響力的綜合性學術盛會,本屆年會在這一重要時間節點召開,確定了“以新質生產力助推鋼鐵科技強國建設”的主題,吸引了來自鋼鐵企業、冶金材料類高校及研究院所等單位的領導、專家、學者和科技工作者近2000人參會。大家積極分享科技成果,共同研討熱點和難點問題,探究未來發展趨勢。

圖為大會現場

中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波,中國金屬學會理事長張曉剛,世界鋼鐵協會總干事埃德溫·巴松,中冶京誠工程技術有限公司黨委書記、董事長韓冰為大會致辭。北京科技大學學術委員會主任、中國工程院院士謝建新;東北大學黨委副書記、副校長,中國工程院院士唐立新;中國有色金屬工業協會黨委書記、會長葛紅林;河鋼集團有限公司黨委書記、董事長劉鍵;首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經理邱銀富作大會主旨報告。中國金屬學會常務副理事長田志凌、副理事長兼秘書長王新江分別主持了大會開幕式和主旨報告環節。

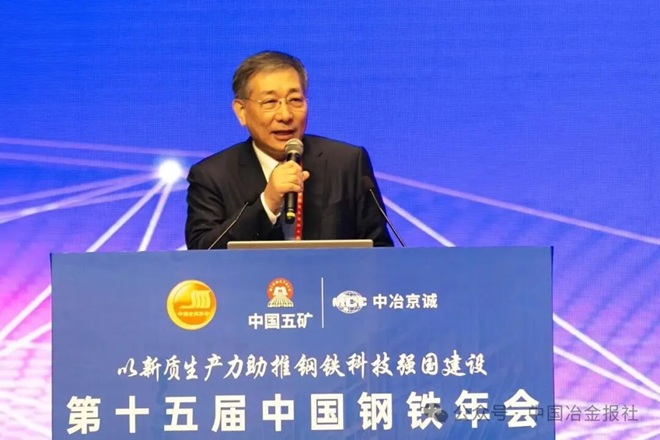

圖為何文波

何文波在致辭中表示,以新質生產力助推鋼鐵科技強國建設,既是應對全球產業競爭的必然選擇,更是實現民族工業復興的責任擔當。面對復雜多變的外部形勢,我們一直強調要堅定信心、保持定力,集中精力辦好自己的事,以自身高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。高質量發展的確定性來自自身硬實力,來自產業基礎能力,歸根結底來自科技創新。對中國鋼鐵行業來說,必須要做好“科技創新”這件大事,以更多重大原始創新和關鍵核心技術突破為自己贏得十幾年、幾十年以后競爭發展的主動權,為世界鋼鐵行業的發展,為人類文明進步做出新的更大貢獻。

何文波指出,世界鋼鐵強國要從三個主要特征來衡量,一是影響力,二是自主性,三是貢獻度。從這三個維度來看,鋼鐵科技創新仍面臨不少難點和問題。這些問題和不足,正是我們未來努力的方向。對此,何文波提出以下建議:一是繼續加強關鍵核心技術攻關,二是要更加重視基礎、機理研究和原始創新,三是切實推動創新協同。

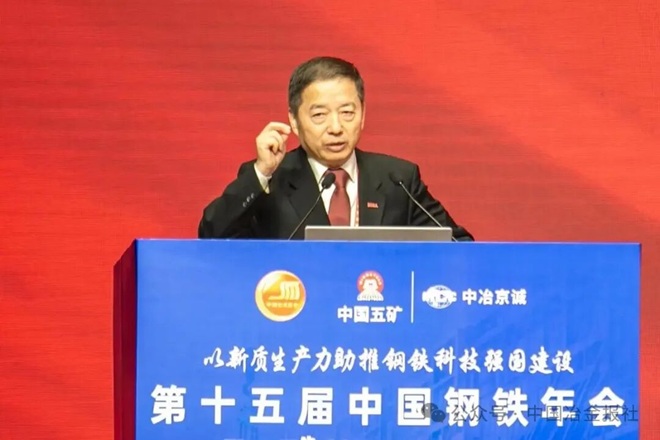

圖為張曉剛

張曉剛在致辭中表示,過去兩年,中國鋼鐵工業面臨經濟結構調整和“雙碳”目標雙重壓力,進行了供給側結構性改革,在產品結構、技術創新、數智轉型、低碳技術四大領域取得了突破性進展,為新質生產力培育奠定堅實基礎。但與鋼鐵強國標準相比,仍存在技術水平參差不齊、高端產品不能滿足制造業需求,尤其自主創新不足、低碳技術滯后、產業鏈韌性薄弱三大問題突出,制約新質生產力進一步釋放。

為此,張曉剛提出五點建議:一是繼續加大基礎研究投入,支持企業建設創新平臺,發揮新型舉國體制優勢;二是繼續加大鋼鐵企業基礎材料科技研發投入,打造世界一流科技創新能力;三是建立碳效對標體系,構建全產業鏈低碳模式;四是加強鋼鐵產品與鋼鐵上下游產業需求對接,加快推進高端產品批量化生產;五是持續推進開放合作交流,集聚全球智力資源。

圖為埃德溫·巴松

埃德溫·巴松在致辭中表示,氣候變化、技術應用模式變革、社會人口結構明顯變化、“去全球化”的國際政治格局演變,這四大確定的趨勢會對未來鋼鐵行業產生深遠影響。鋼鐵行業必須清醒認識到這些大趨勢,并制定相應的發展規劃,鋼鐵行業的應對策略也將直接決定鋼材作為產品與材料的未來市場地位。他堅信,鋼鐵行業不僅能渡過這些難關,而且還會繼續成長,發展得更好。

圖為韓冰

韓冰在致辭中表示,作為深耕鋼鐵工程技術領域七十余載的企業,中冶京誠始終與行業同仁同頻共振、攜手前行。他指出,工程公司的角色已從傳統的“設計建造者”轉變為驅動產業升級的“創新集成者”與“價值共創者”。站在“十四五”收官與“十五五”啟航的歷史交匯點,中冶京誠愿以此次年會為新的起點,堅定貫徹新發展理念,以更大力度投入科技創新,聚力攻克“卡脖子”難題;以更開放的姿態深化產學研用融合,協同共建“鋼鐵科技創新生態圈”,共享發展機遇,共擔轉型責任,攜手推動中國鋼鐵工業邁向高質量發展。

圖為謝建新

謝建新在題為《新材料智能設計與數字化制造》的報告中介紹了新材料智能技術發展背景,以及智能化設計和數字化制造的相關研究進展,指出材料數字化/智能化制造的發展目標是數字化建模和銜接、網絡化制造和協同、智能化決策和控制,其中數字化建模是關鍵瓶頸難題,包括制造工序內部復雜行為的數字化建模,基于數字化模型的制造過程非定常和擾動的自動控制。

圖為唐立新

唐立新在題為《智能工業數據解析與優化》的報告中針對制造系統復雜制約生產效率的瓶頸和生產過程黑盒影響產品質量的難題,介紹了研發團隊在智能工業數據解析與優化的核心理論(DAO)、系統技術(H)、前沿科學(V)、質量管理(S)、生產管理(E)等方向開展的系統研究情況,為傳統優勢工業轉型升級提供了智能制造核心理論及前沿技術支撐。

圖為葛紅林

葛紅林在題為《鋼鐵與有色融合研發大有可為》的報告中分析研究了當前鋼鐵與有色融合發展的創新方向,包括制造流程的相嵌相融研發、物料的循環利用研發、材料之間的替代研發、科技成果的互動轉化、智能化的互學共鑒,提出了二者融合發展的流程變革,創新資源優化配置、能源高效利用和高質量發展新路徑。

圖為劉鍵

劉鍵在題為《實施“AI+鋼鐵”行動加速推進鋼鐵行業智能化轉型》的報告中重點分享了河鋼集團在智能化領域的實踐和做法,對未來鋼鐵行業智能化發展提出了前瞻性思考,強調需通過制定技術標準、重構融合人才體系、構建開放生態等措施,系統推進人工智能與鋼鐵工藝的雙輪驅動,為行業以AI為核心引擎培育新質生產力、實現高端化、智能化、綠色化發展提供了借鑒和參考。

圖為邱銀富

邱銀富在題為《深入實施“一引領兩融合” 加快培育發展新質生產力》的報告中系統闡述了首鋼集團通過“一引領兩融合”新質生產力發展戰略路徑,推動企業高質量發展的生動實踐,旨在為鋼鐵行業以新質生產力助推科技強國建設提供可借鑒的實踐范式。

圖為田志凌主持大會開幕式

圖為王新江主持報告環節

中國金屬學會名譽理事長、國家新材料產業發展專家咨詢委員會主任干勇院士,華北理工大學張福成院士,中國科協科學技術創新部部長劉興平,中國寶武集團原董事長陳德榮,中信集團副總經理王國權,鋼協副會長、中信特鋼董事長錢剛,鋼協副會長、中國鋼研科技集團董事長張少明,中國冶金報社黨委書記陳洪飛,中礦資源集團副總經理紀超,中科院金屬所所長劉崗,中國中冶副總裁肖鵬,山鋼集團副總經理王向東,建龍集團副總裁阮小江,應急管理部安全生產監察專員余德旋,國家基金委工程與材料科學部副主任賴一楠,寶鋼股份副總經理吳軍,河南鋼鐵集團副總經理傅培眾,敬業集團副總經理張覺靈,湖南鋼鐵集團黨委委員汪凈,安豐鋼鐵集團董事長張玉春,鑌鑫鋼鐵董事長林滔,九羊集團總經理許伯彰,中國稀土學會理事長李波,武漢科技大學校長呂勇,遼寧科技大學校長胡軍,北方工業大學校長張立峰,中國特鋼企業協會執行會長王文金,中國金屬學會監事長韓國瑞、副監事長王維才,中國金屬學會顧問趙沛、學會老領導王天義、李文秀等嘉賓出席會議。

圖為中國金屬學會名譽理事長、國家新材料產業發展專家咨詢委員會主任干勇院士出席大會

圖為鋼協副會長、中信特鋼董事長錢剛出席大會

圖為鋼協副會長、中國鋼研科技集團董事長張少明出席大會

會議同期舉辦了第十五屆中國金屬學會冶金青年科技獎頒獎典禮,王新江宣讀表彰決定。經單位推薦/專家提名、評審委員會評審、公示、領導工作委員會批準,丁敬國、王培、車德會、馮燕波、仲紅剛、劉中秋、劉杰、劉征建、劉艷、孫建亮、李孔齋、李玉然、李權輝、李昭東、陳斌、邵健、趙海、徐海健、董凱、董曉明20位同志榮獲第十五屆中國金屬學會冶金青年科技獎。

圖為獲獎人員與領導專家合影

大會特別設置新書發布環節。《2024冶金工程技術學科發展報告》首先發布,由王新江介紹《報告》的背景和主要內容。該報告是中國科協2024年度學科發展研究系列重點項目成果之一,系統梳理了近五年冶金工程學科發展的核心成果,聚焦綠色低碳、智能制造等前沿方向,為行業高質量發展提供了重要戰略參考。

圖為《2024冶金工程技術學科發展報告》新書發布

《綠色低碳鋼鐵概論——中國鋼鐵碳中和之路》隨后發布。這部由陳德榮、張建良、李克江三位專家撰寫、冶金工業出版社出版的著作,系統梳理了中國鋼鐵工業在碳中和道路上的探索與實踐,并提出了引領未來的創新構想。陳德榮在會上分享了創作背景與心路歷程。據悉,冶金工業出版社將把這部書的簽名版送至國家版本館永久收藏,成為行業綠色征程的永恒見證。

圖為《綠色低碳鋼鐵概論——中國鋼鐵碳中和之路》新書發布

圖為陳德榮分享創作背景與心路歷程

本屆年會會期兩天,設立大會場、分會場、墻報、展覽展示等內容。分會場包括采礦工程、選礦工程、煉焦化學、煉鐵與原料、煉鋼、連鑄、廢鋼鐵與電冶金、軋制與熱處理、表面與涂鍍、金屬材料深加工、粉末冶金、金屬材料增材制造、金屬材料焊接技術、鋼鐵材料數字化、汽車用鋼、特殊鋼、低合金鋼、耐蝕鋼、高溫合金、電工鋼、非晶合金、冶金流程工程學、節能與低碳技術、冶金環保、冶金固廢資源綜合利用、冶金自動化、冶金人工智能、冶金設備與工程技術、冶金物流、冶金安全、冶金地質、碳中和青年沙龍、碳市場等33個專題,共75個單元,發布700余篇精彩報告,另有60余篇論文以墻報形式展示。

圖為部分分會場

圖為展覽展示和墻報區現場(圖片由中國金屬學會提供)